Die Geschichte der EGE

…ist bis 1990 die Geschichte der 1973 gegründeten Aktion zur Wiedereinbürgerung des Uhus (AzWU). Ihr waren verschiedene Bemühungen zum Schutz des Uhus vorausgegangen:

Anfang der 1960er-Jahre startete der Deutsche Naturschutzring (DNR) unter Leitung von Hubert Weinzierl die „Aktion Uhuschutz“, die das endgültige Aussterben des Uhus (insbesondere in Bayern) verhindern wollte. Außerhalb Bayerns im oberen Donautal waren es Gerhard Haas und Alfons Klett, im Harz Dr. Rudolf Berndt und in der Eifel Dr. Helmut Kramer und Prof. Günther Niethammer, die sich um den Schutz des Uhus sorgten.

Oswald Freiherr von Frankenberg und Ludwigsdorf, der sich in Solingen seit Beginn der 1950er-Jahre mit der Haltung und Zucht von Uhus sowie Vorversuchen zur Wiederansiedlung beschäftigte, übernahm die Organisation der „Aktion Uhuschutz“ im Bereich der Nordwestdeutschen Mittelgebirge. Als 1973 vom DNR die „Aktion Uhuschutz“ eingestellt wurde, gründete Oswald von Frankenberg die „Aktion zur Wiedereinbürgerung des Uhus“ (AzWU).

The History of the EGE

Up to 1990, the EGE’s history cannot be separated from the history of the ‚Project for the Reintroduction of the Eagle Owl‘ [AzWu: Aktion zur Wiedereinbürgerung des Uhus]. Prior to the launching of the project in 1973, various efforts had been made to protect eagle owls in Germany:

In the early 1960s, the German League for Nature and Environment [DNR: Deutscher Naturschutzring] under the direction of Hubert Weinzierl launched the ‚Initiative for the Protection of Eagle Owls‘ [Aktion Uhuschutz] to prevent the complete extinction of the eagle owl in Germany, with particular focus on Bavaria. Other contributors outside of Bavaria were Gerhard Haas and Alfons Klett in the Upper Danube Valley (Baden-Württemberg), Dr. Rudolf Berndt in the Harz district (Saxony-Anhalt) and Dr. Helmut Kramer and Prof. Günther Niethammer in the Eifel (at the border to Belgium).

In the north-western part of Germany, the ‚Initiative for the Protection of Eagle Owls‘ was supervised by Baron Oswald von Frankenberg und Ludwigsdorf, who had studied the breeding and keeping of eagle owls in his Solingen home since the early 1950s, including several preliminary attempts to reintroduce the owls into the wild. When the DNR canceled the initiative in 1973, Oswald von Frankenberg launched the ‚Project for the Reintroduction of the Eagle Owl‘ [AzWu: Aktion zur Wiedereinbürgerung des Uhus].

Die AzWU bestand aus verschiedenen regionalen Projektgruppen sowie einer Koordinations- und Geschäftsstelle. Die Leiter der Projektgruppen in Niedersachsen waren Albrecht Jacobs und Peter Mannes, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zunächst Oswald von Frankenberg, seit 1978 Wilhelm Bergerhausen, im Saarland anfangs Ludwig Schwarzenberg, dann Artur Klimbingat.

Die Leitung der AzWU oblag Oswald von Frankenberg, nach dessen Tod 1986 Wilhelm Bergerhausen. Ohne Oswald von Frankenberg wäre der Erfolg des Uhu-Projektes nicht möglich gewesen. Neben fast allen Zoos, Tier-, Wild- und Vogelparks, die alljährlich ihren Uhunachwuchs der AzWU zur Verfügung stellten, wirkten auch viele private Uhu-Züchter und Feldornithologen mit. Insgesamt waren über 400 Mitarbeiter an diesem Projekt beteiligt.

1990 wurde aus der Aktion zur Wiedereinbürgerung des Uhus die Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e. V. Ihre Bemühungen gelten dem Schutz aller europäischen Eulenarten.

The AzWu included several regional project groups as well as an administrative headquarters. The group leaders in Lower Saxony were Albrecht Jacobs and Peter Manners, in North Rhine-Westphalia and Rhineland-Palatinate Oswald von Frankenberg, who was succeeded by Wilhelm Bergerhausen in 1978, and in Saarland Ludwig Schwarzenberg, who was succeeded by Artur Klimbingat.

The AzWU was supervised by Oswald von Frankenberg until his death in 1986, when Wilhelm Bergerhausen took over. Oswald von Frankenberg’s efforts were a key factor in the success of the project, which received support from many institutions and individuals: Every year, zoos, wildlife sanctuaries and bird parks offered their young eagle owls to the AzWU for reintegration, along with many contributions by private breeders and field ornithologists. All in all, more than 400 contributors were involved in the project.

In 1990, the ‚Project for the Reintroduction of the Eagle Owl‘ became today’s Society for the Conservation of Owls [Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e.V.]. Our aim is the protection and Conservation of all European owl species.

Die Geschichte der Wiederansiedlung des Uhus in Deutschland – eine Zusammenfassung

In Deutschland leben wieder einige Tausend Uhupaare. Das war nicht immer so. Noch vor sechzig Jahren war der Uhu in Deutschland nahezu ausgestorben. Nur in schwer zugänglichen Gegenden hatten sich Uhus retten können – nicht mehr als dreißig oder vierzig Paare buchstäblich weitab vom Schuss. Jahrhunderte lang war der Uhu wie Wolf, Bär und Luchs als „Raubzeug“ verfemt und verfolgt worden.

Zum Verhängnis wurde dem Uhu überdies das Verhalten seiner fliegenden Beute: Zeigt sich der Uhu am Tage Krähen und Greifvögeln, versuchen sie mit Geschrei und vereinten Kräften den Uhu zu vertreiben. Prämienjäger nutzten diesen Umstand. Sie setzten den Uhu an Lederriemen gefesselt auf einen Pflock auf weite Flur. Im Nu wurde der Uhu zur Zielscheibe der Raben- und Greifvögel. Und diese wiederum zur Zielscheibe des Schützen, der einen schussweit entfernt aus dem Versteck nur zu zielen und abzudrücken brauchte. Diese als „Hüttenjagd“ bezeichnete Art des Jagens löste eine ungeheure Nachfrage nach Uhus aus. Sie brachte ungezählte Uhus um die Freiheit, denn immer mehr junge Uhus wurden einzig zum Zweck der Hüttenjagd aus den Nestern der stetig schrumpfenden Population genommen.

Das Reichsnaturschutzgesetz schützte den Uhu zwar seit 1935 vor weiterer Verfolgung, der Schutz kam aber zu spät. Schon zu dieser Zeit gab es im gesamten deutschen Reich keine hundert Uhupaare mehr. Der Bestand war längst zu klein, um die großen Verbreitungslücken jemals wieder schließen zu können. Im übrigen Europa stand es kaum besser um den Uhu.

Aus dieser Lage rettete den Uhu schließlich ein Projekt zur Wiederansiedlung des Uhus in Deutschland, das vor sechzig Jahren begonnen wurde und ein Gemeinschaftswerk vieler Personen im Naturschutz ist – allen voran Oswald Freiherr von Frankenberg, Hubert Weinzierl und Wilhelm Bergerhausen. Für die Wiederansiedlung stellten z. B. die Zoologischen Gärten, in die nach dem Verbot der Hüttenjagd viele arbeitslose Uhus gelangt waren, Jahr für Jahr ihren Uhunachwuchs zur Verfügung. Die jungen Uhus wurden auf ein Leben in der Natur vorbereitet und in geeigneten Lebensräumen freigelassen – allein zwischen 1974 und 1994 fast dreitausend Uhus. In den Blick der Fernsehnation gelangte das Projekt 1965 als Prof. Bernhard Grzimek in der Sendung „Ein Platz für Tiere“ über den Uhu und den Versuch, ihn wieder anzusiedeln, berichtete und eine Welle der Begeisterung für Europas größte Eulenart auslöste.

Das Projekt umfasste weit mehr als nur die Nachzucht und Freilassung von Uhus. Es brauchte vor allem die emotionale, finanzielle und praktische Unterstützung aus Politik, Wirtschaft, Öffentlichkeit und nicht zuletzt die der Jäger. Die Energieversorgungsunternehmen mussten für den Umbau der für Uhus gefährlichen Mittelspannungsmasten gewonnen, Felsen für den Klettersport gesperrt, Steinbruchbetriebe mit Auflagen versehen, Lebensräume unter Schutz gestellt und lange Zeit die Plätze, an denen es noch – oder nach den ersten erfolgreichen Wiederansiedlungen wieder – zu Bruten kam, rund um die Uhr bewacht werden.

Außerdem bedurfte das Projekt der wissenschaftlichen Beobachtung und Begleitforschung. Zahllose wissenschaftliche Arbeiten galten der Uhuwiederansiedlung, darunter fünf Dissertationen. Uhus wurden gezählt, vermessen, gewogen, beringt, mit Sendern versehen, genetische Untersuchungen angestellt, Verlauf und Erfolg jeder Brut gemessen, Todesursachen und Gefahren analysiert, um Uhus immer besser schützen zu können.

Heute schießt niemand mehr auf Uhus. Bedroht sind sie trotzdem: Längst nicht alle gefährlichen Mittelspannungsmasten sind so umgerüstet, dass Uhus vor Stromschlag sicher sind. Schnellbahnstrecken und Straßen bedrohen Uhus, weil sie leicht vom rasenden Verkehr erfasst buchstäblich auf der Strecke bleiben. Mit dem Vordringen von Windenergieanlagen in Uhulebensräume wächst die Gefahr für Uhus, mit den Rotoren zu kollidieren.

In der Eifel zeigte sich auch, wie sehr Klettersportler Uhus gefährden können: In den Tälern von Rur und Ahr lebten in den Jahren 1985 bis 1998 jeweils fünf Uhubrutpaare. Die Buntsandsteinfelsen im Rurtal zählten zu der Zeit zu den am intensivsten vom Klettersport genutzten Gebieten Deutschlands. Das zwar ebenfalls touristisch stark erschlossene Ahrtal hingegen ist wegen seiner Schieferfelsen für den Klettersport gänzlich unattraktiv. Hier war der Bruterfolg der Uhus bei sonst gleichen oder sogar für Uhus ungünstigeren Umweltbedingungen dreimal höher als im Rurtal. Im Rurtal führte Klettern immer wieder zum Tod noch nicht flugfähiger Jungvögel, die vom Rummel am Felsen aufgeschreckt in den Tod stürzen.

Der Uhu war deshalb aus gutem Grund „Vogel des Jahres 2005″: Damals warteten noch ganze Landstriche auf die Rückkehr des Uhus und lebten in Deutschland viel weniger Uhus als für die dauerhafte Sicherung der genetischen Vielfalt der Art nötig waren. Heute nun endlich ist der Uhu in die meisten Landschaften Deutschlands zurückgekehrt. Aber auch heute noch müssen die Lebensräume, die für den Schutz des Uhus oder auch anderer gefährdeter Vogelarten besonders wichtig sind, ausreichend streng geschützt werden Das ist auch weiterhin das Anliegen der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e. V.

The Reintroduction of the Eagle Owl in Germany: An Overview

In Germany, several thousand eagle owl pairs live once again. It wasn’t always like that. Just sixty years ago, the eagle owl was nearly extinct in Germany. Only in remote, inaccessible areas had a few owls managed to survive – no more than thirty or forty pairs, literally far off the beaten track. For centuries, the eagle owl, like wolf, bear, and lynx, had been branded as “vermin” and relentlessly persecuted.

What also became the owl’s undoing was the behavior of its flying prey: when an eagle owl shows itself in daylight, crows and birds of prey gather, screaming and attacking it together to drive it away. Bounty hunters took advantage of this. They tied an eagle owl to a stake in an open field. Within moments, the owl became a target for crows and raptors. And they in turn became targets for the hunter, who only had to aim and fire from his nearby hideout. This method, called “hut hunting,” created a huge demand for eagle owls. It cost countless owls their freedom, since more and more young owls were taken from nests—solely for use in hut hunting—further shrinking the already declining population.

The Reich Nature Conservation Act did place the eagle owl under protection in 1935, but the protection came too late. By then, there were fewer than one hundred eagle owl pairs left in the entire German Reich. The population was already too small to ever fill in the huge gaps in its range. Things looked little better for the eagle owl elsewhere in Europe.

What finally saved the species in Germany was a reintroduction project launched sixty years ago, the joint achievement of many conservationists – foremost among them Oswald Freiherr von Frankenberg, Hubert Weinzierl, and Wilhelm Bergerhausen. After hut hunting was banned, many “unemployed” owls had ended up in zoos, and these zoos provided their young owls year after year for release. The young birds were prepared for life in the wild and released into suitable habitats – nearly 3,000 eagle owls between 1974 and 1994 alone. The project reached a national audience in 1965, when Prof. Bernhard Grzimek presented the owl and the reintroduction effort on his TV program Ein Platz für Tiere (“A Place for Animals”), sparking a wave of enthusiasm for Europe’s largest owl species.

But the project involved far more than breeding and releasing owls. It needed emotional, financial, and practical support from politics, industry, the public, and not least, hunters. Power companies had to be persuaded to retrofit dangerous medium-voltage poles, climbing had to be banned on certain cliffs, quarry operations were regulated, habitats were protected, and nesting sites—wherever owls still bred or managed to breed again—had to be guarded around the clock for years.

Scientific monitoring and research were also vital. Countless studies, including five doctoral dissertations, focused on the reintroduction. Owls were counted, measured, weighed, ringed, fitted with transmitters, subjected to genetic testing, breeding success was tracked, causes of death and threats analyzed—all to improve protection measures.

Today, no one shoots eagle owls anymore. Yet they remain threatened: many dangerous medium-voltage poles have still not been retrofitted to prevent electrocution. High-speed rail lines and roads pose risks, as owls are often struck by fast-moving traffic. The spread of wind turbines into owl habitats adds further danger, as collisions with rotor blades become more likely.

The Eifel region has also shown how severely climbing can endanger owls: between 1985 and 1998, five breeding pairs lived in both the Rur and Ahr valleys. The sandstone cliffs of the Rur valley were among the most intensively used climbing areas in Germany at the time, whereas the slate cliffs of the Ahr valley were entirely unattractive for climbing despite heavy tourist use. Here, eagle owls bred three times more successfully—even under equally or less favorable conditions—than in the Rur valley, where climbing repeatedly caused non-flying chicks to panic and fall to their deaths.

For good reason, the eagle owl was named “Bird of the Year” in 2005: large areas were still waiting for its return, and far fewer owls lived in Germany than were necessary to secure the species’ genetic diversity in the long run. Today, at last, the eagle owl has returned to most landscapes of Germany. But even now, habitats that are especially important for protecting eagle owls and other endangered bird species must be strictly safeguarded. This remains the mission of the Society for the Conservation of Owls (EGE).

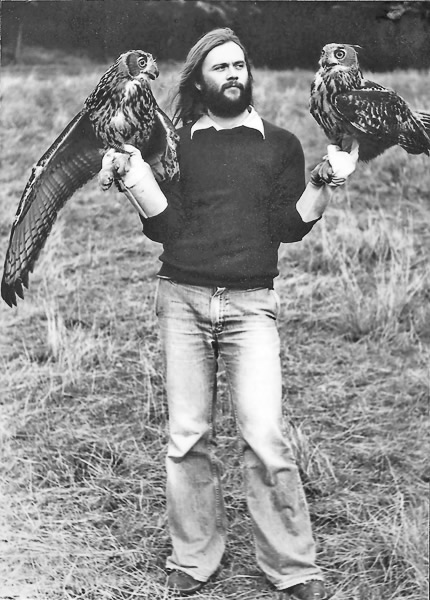

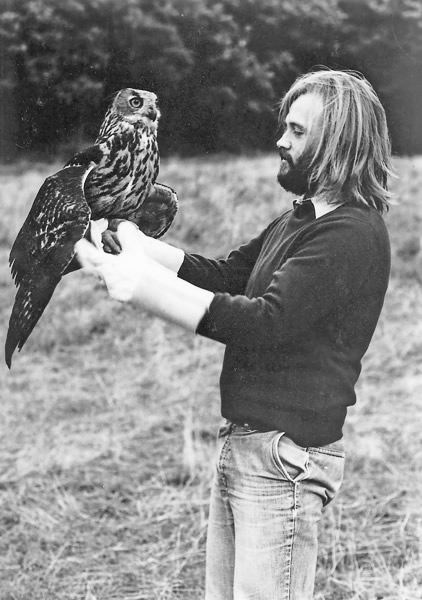

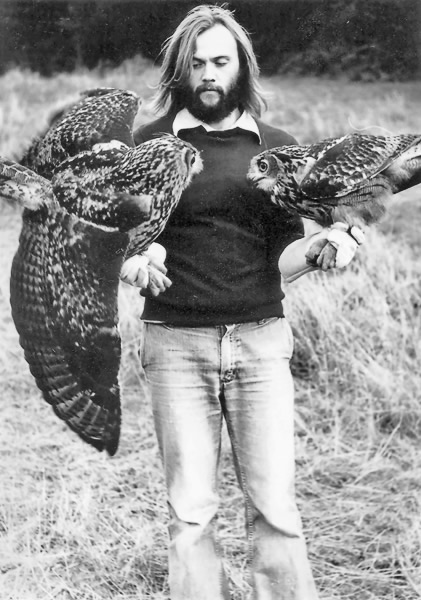

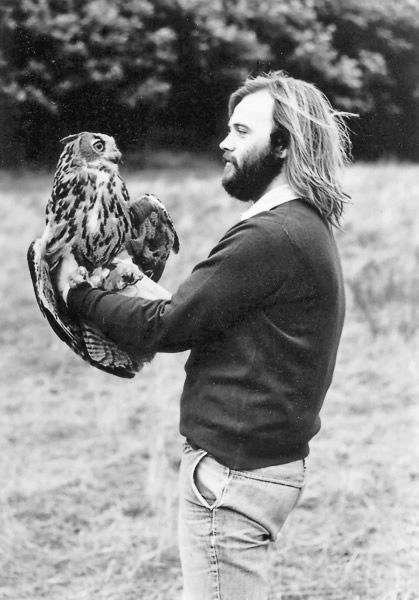

Wilhelm Bergerhausen (09.05.1950 – 25.11.2006) und sein Wirken für die EGE

Wilhelm Bergerhausen wurde am 9. Mai 1950 geboren. Er starb plötzlich und unerwartet am 25. November 2006. Mit seinem Namen ist die Wiederansiedlung des Uhus in Deutschland und anderen Teilen Europas verbunden. Wilhelm Bergerhausen war eine der zentralen Personen der 1973 gegründeten „Aktion zur Wiedereinbürgerung des Uhus“ (AzWU), der er nahezu von Anfang an angehörte und die er maßgeblich formte. Ab 1986 hatte er die bis in die 1960er-Jahre zurückreichenden Bemühungen von Prof. Dr. Bernhard Grzimek, Prof. Günther Niethammer, Oswald von Frankenberg und Hubert Weinzierl um die Wiederansiedlung des Uhus, an der zeitweilig viele hundert Personen beteiligt waren, koordiniert. Das Deutschland heute, nachdem die Art beinahe verschwunden war, ein Land der tausend Uhupaare ist, geht vor allem auf diese Initiativen zurück. Die Wiederansiedlung des Uhus zählt nicht nur zu den erfolgreichsten, sondern auch zu den wissenschaftlich am besten dokumentierten Wiederansiedlungsprojekten in der Welt.

Nach diesem Erfolg entwickelte Wilhelm Bergerhausen 1990 das ursprünglich auf die Wiederansiedlung des Uhus ausgerichtete Aktionsbündnis von Wissenschaftlern und Praktikern zur „Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e. V.“ (EGE) fort. Deren Bemühungen gelten dem Schutz aller 13 europäischen Eulenarten als Leitarten eines auch die Landnutzung umfassenden und alle Politikbereiche durchdringenden Naturschutzes. Seitdem war Wilhelm Bergerhausen einer der Geschäftsführer der EGE mit einem Aufgaben- und Arbeitspensum, welches das der meisten anderen Naturschützer um einiges überstieg. Und dies ohne Bezüge, Brückentage und Beförderungsaussicht.

Zu den von Wilhelm Bergerhausen koordinierten Schutzprojekten zählt z. B. das seit 25 Jahren lückenlose Uhu-Monitoring in den nordwestdeutschen Mittelgebirgen mit registrierten 1.200 erfolgreichen Bruten, 2.500 Jungen und einer ungeheuren, erst ansatzweise wissenschaftlich erschlossenen Datenfülle. Auf diesen Ergebnissen gründete sich u. a. die Kritik am Klettersport und anderen Freizeitnutzungen, deren negativer Einfluss auf den Uhu vielerorts belegt wurde, die Zusammenarbeit mit der Stromwirtschaft zur Umrüstung für Vögel hochgefährlicher Mittelspannungsmasten sowie der beispielhafte Vorschlag der EGE zur Einrichtung Europäischer Vogelschutzgebiete für den Uhu.

Wilhelm Bergerhausen leitete überdies die Bemühungen zum Schutz des Steinkauzes in großen Teilen der Kölner Bucht, einem der Dichtezentren der Art in Deutschland. Dort trug er mit zahlreichen Interventionen exemplarisch zu einer stärkeren Durchsetzung des Artenschutzrechts in der Bauleitplanung bei und half so, den wegen fortschreitender Bebauung dramatischen Bestandsrückgang zu verlangsamen und das Rechtsbewusstsein in den Kommunen zu vergrößern.

Wilhelm Bergerhausen verstand es wie kaum ein Zweiter, bio-ökologisches Fachwissen, Naturschutzrechtskenntnisse, Realitätssinn, praktische Vernunft und die Begeisterung für die Sache zielsicher zu verknüpfen und um nichts weniger, andere für den Naturschutz zu gewinnen: Politiker, Medien, Wirtschaft und die breite Öffentlichkeit. Bergerhausen war sowohl eine international geachtete Persönlichkeit des Eulenartenschutzes als auch eine prägende Kraft des Naturschutzes in der Region, sowohl ein Mann wissenschaftlich fundierten Artenschutzes als auch der praktischen Aktion – unerschrocken, unbequem, unabhängig und vielleicht gerade deshalb ungewöhnlich erfolgreich. Der EGE hat er wie kein anderer Mitte und Gewicht verliehen und zugleich eine große Leichtigkeit.

Wilhelm Breuer

Auszug aus der Ansprache anlässlich der Beisetzung Wilhelm Bergerhausens am 02. Dezember 2006 in der Pfarrkirche St. Salvator in Heimbach/Eifel

Wilhelm Bergerhausen war in mancher Hinsicht und für viele ein Außenseiter. Für uns, seine Freunde aber, war er die Mitte – die Mitte der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen. Wilhelm Bergerhausen lebte für den Schutz der Eulen und der Natur im Ganzen. Sein Name ist mit einem der erfolgreichsten Artenschutzprojekte in der Welt verbunden. Die Rückkehr des Uhus in viele europäische Landschaften, nicht allein in die Eifel, ist vor allem sein Verdienst. Keiner wusste über Uhus mehr als er. Und keiner hat mehr zu ihrer Rettung unternommen. Bergerhausen war einer der Großen im Naturschutz. Naturschutz war für ihn mehr als ein Beruf; es war eine Berufung.

Wilhelm Bergerhausen war eine charismatische Gestalt. Er konnte begeistern ohne große Worte und Gesten. Er überredete nicht; er überzeugte, weil sein Leben überzeugend war. Er vereinnahmte niemanden, nahm aber viele ein – nicht für sich selbst, sondern für den Naturschutz: Industrielle, Politiker und Prominente ebenso wie die kleinen Leute. Es waren ihre Spenden, mit denen Bergerhausen Hilfsprojekte ins Leben rief und vieles erreichte, was andere erst gar nicht versuchten. Bergerhausen sagte nicht, „man müsste, man sollte, man könnte“. Er tat es einfach. Deshalb war er ein Vorbild – gerade uns Jüngeren.

So gingen von ihm viele Anstöße aus. Manches Mal stieß er auch an und vor den Kopf – gerade den selbsternannten Autoritäten, denen, die sich aufspielen, den Karrieristen. Das lag vielleicht ein bisschen in seiner Natur, aber wohl vor allem in der Natur der Sache.

Wilhelm Bergerhausen war nicht der Mann politischer Etikette und diplomatisch vollendeter Form. Er redete niemandem nach dem Munde. Er maulte nicht, sondern machte den Mund auf. Er setzte sich nicht zwischen die Stühle, sondern bewies, dass man zwischen Stühlen aufrecht stehen kann. Er wusste, dass die Schafe drinnen manchmal schlimmer sind als die Wölfe draußen.

Wie kein Zweiter verstand er es, die Talente der anderen zu heben und zu vermehren. Er versammelte uns um sich, machte uns zu seinen Mitarbeitern, stattete einen jeden nach Fähigkeit und Neigung mit Vertrauen und Verantwortung aus. Menschen, die unterschiedlicher kaum sein können. Wir müssen einander nur ansehen: Wissenschaftler und Praktiker, Amateure und Profis, Rationale und Emotionale, Glaubende und Nichtglaubende. Er einte uns wie das Rad die Speichen und hielt alle und alles zusammen. Und die Sache lief.

Er machte es sich nicht leicht, nahm aber was kam mit Leichtigkeit, weil er sich nicht wichtig nahm. Uns aber beflügelte er. Er drängte sich nicht in den Vordergrund, zog den Hintergrund vor – bisweilen beinahe scheu, vor allem in den letzten Jahren. Er schickte uns nicht vor. Er ließ uns den Vortritt. Er war der sichere Grund, aus dem heraus wir uns mit ihm zusammen mühten, gewannen und freuten und, fielen wir hin, auch wieder aufstanden.

So war er uns Bruder und Freund – mehr als dreißig Jahre lang. Es war Arbeit und Abenteuer, es war Ernst und ein Vergnügen. Die Welt mochte schlecht sein. Wir waren gut und wurden noch besser. Niemand dachte an ein Ende.

Wilhelm Bergerhausen war kein Mensch, der große Gefühle zeigte. Er war beherzt, trug das Herz aber nicht auf den Lippen. Dafür war es zu groß. Aber ein Blick, der Ton in der Stimme verrieten uns, was er empfand. Bergerhausens Geist war ungemein wach, konnte aufleuchten wie ein Blitz, ließ uns weiterschauen und machte uns froh.

Wir wissen nicht, woran er geglaubt hat. Aber dies ist gewiss: Ein Mensch, der meint, aus dem Nichts zu kommen und in das Nichts zu gehen, kann nicht auf sich nehmen, was Wilhelm Bergerhausen auf sich nahm. Nein, er hatte eine Vorstellung von der Größe Gottes und deshalb auch von der Größe des Menschen und des Menschen Würde.

Wie könnten wir an dieser Stelle seine Mühen vergessen für die Bedrängten, die in Parlamenten und Aufsichtsräten weder Sitz noch Stimme haben: Uhus, Steinkäuze, Schwalben, Biber und Menschen. Vor allem Flüchtlinge. Er nahm die Lasten auf, die andere nicht tragen wollten. Er tat es, ohne Aufhebens davon zu machen. Das Mitleid drängte ihn. Es war eine Frage der Liebe. Deus caritas est.

Wilhelm Bergerhausen setzte den Menschen nicht an die Stelle Gottes, er betete keine fremden Götter an, er vergötzte nicht den Markt, auch nicht die Natur. In gewisser Weise war Bergerhausen sogar ein Mann der Kirche: Er kannte alle Kirchen im Kreis Düren, denn Mitte der 70er Jahre galt seine Sorge den Schleiereulen. Deshalb stand er mit Bistum und Ortsgeistlichen in Verbindung, um Kirchtürme und Glockenstuben offen zu halten als Zuflucht der Schleiereulen, gleichsam als eine Art Kirchenasyl. Einen Tag vor seinem Tod nahmen wir uns vor, die Bestrebungen von damals wieder zu beleben. Wie überhaupt: Unsere Pläne reichten bis zum Jüngsten Tag.

Wilhelm Bergerhausen war eine Ausnahmeerscheinung, ein Strippenzieher, ein Fuchs, ein Robin Hood und ein Eulenspiegel. Er war eine Institution. – Er war kein Heiliger. Aber mit einem Augenzwinkern dürfen wir vielleicht doch sagen, er hatte Züge eines Heiligen: Arm, jedenfalls nicht reich, anspruchslos, innerlich heiter, ausgestattet mit dem ganzen Humor, den ein Mensch der Kölner Bucht hervorbringen kann. Er war in mancher Hinsicht ein Franz von Assisi unserer Tage.

Wilhelm Breuer

Veröffentlichungen Wilhelm Bergerhausen 1981 – 1998 (Auswahl)

- Bergerhausen, W. (1981): Organisatorische Fragen der Tieransiedlungen: Träger, Beschaffung, Haltung und Kosten. In Nowak und Schreiner (Hrsg.): Wiedereinbürgerung gefährdeter Tierarten. ANL-Tagungsbericht 12/1981: 60-78.

- Bergerhausen. W., O. v. Frankenberg – E. Herrlinger (1981): Die Situation der Wiedereinbürgerung des Uhus in der Bundesrepublik Deutschland. Natur Landschaft 56: 124-126.

- Radler, K., W. Bergerhausen – M. Waldschmidt (1984): Ein EDV-gestütztes Dokumentationssystem einer Wiedereinbürgerungsaktion gefährdeter Tierarten – Prinzipien und ihre Anwendung am Beispiel des Uhus. Natur und Landschaft 59: 62-64.

- Bergerhausen, W. (1985): Die Vermehrungszucht des Uhus – 25jährige praktische Erfahrungen der Aktion zur Wiedereinbürgerung des Uhus (AzWU). Die Voliere 8: 100-103.

- Bergerhausen, W. (1988): Zur Wiederkehr und Situation des Uhus (Bubo bubo L.) in Hessen und angrenzenden Gebieten. – Fliegende Blätter – Ornithologische Mitteilungen und Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meissner-Kreis. Hrsg.: Arbeitskreis Werra-Meissner der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e. V., Eschwege, Heft 3: 5 – 10.

- Bergerhausen, W. – H. Willems (1988): Methodik und Effizienz der Bestandskontrolle einer Population des Uhus (Bubo bubo L.). Charadrius 24: 171-187.

- Radler, K. – W. Bergerhausen (1988): On the life history of a reintroduced population of eagle owls (Bubo bubo). – In: D. K. Garcelon and G. W. Roemer (eds.), Proceedings of the international symposium in raptor reintroduction, 1985. Institute for Wildlife studies, arcata, California 1988: 83-94.

- Bergerhausen, W. – K. Radler (1989): Bilanz der Wiedereinbürgerung des Uhus in der Bundesrepublik Deutschland. Natur und Landschaft 64: 157-161.

- Bergerhausen, W., K. Radler – H. Willems (1989): Reproduktion des Uhus (Bubo bubo L.) in verschiedenen europäischen Teilpopulationen sowie einer „Population“ in Gehegen. Charadrius 25: 85-93.

- Bergerhausen, W., K. Radler – H. Willems (1989): Besiedlungspräferenzen des Uhus (Bubo bubo L.). Charadrius 25: 157-178.

- Bergerhausen, W. (1994): Wiederansiedlung des Uhus in den nordwestdeutschen Mittelgebirgen – Resümee eines Projekts. Eulen-Rundblick Nr. 40/41: 23 – 28.

- Radler, K., W. Bergerhausen – O. Krischer (1994): Repräsentative Bestandserhebung am Beispiel des Steinkauzes (Athene noctua). – In Bauschmann, G. Naturschutz-Zentrum Hessen e. V. (Hrsg.): Faunistischer Artenschutz in Hessen – Ergebnisse zweier Fachtagungen vom November 1992 und März 1993. Naturschutz Heute Nr. 14: 279 – 289).

- Bergerhausen, W. (1995): Überleben im Strombaum. Eulen-Rundblick Nr. 42/43: 29 – 34.

- Bergerhausen, W. (1997): Schutz-Zonen für den Uhu (Bubo bubo). Eulen-Rundblick Nr. 46: 17 – 20.

- Bergerhausen, W. (1998): 15 Jahre Uhu-Monitoring „Nordwestdeutsche Mittelgebirge“ – Schlechte Zeiten für den König der Nacht. Eulen-Rundblick Nr. 47: 19.

- Dalbeck, L., W. Bergerhausen – O. Krischer (1998): Telemetriestudie zur Orts- und Partnertreue beim Uhu Bubo bubo. Vogelwelt 119: 337 – 344.