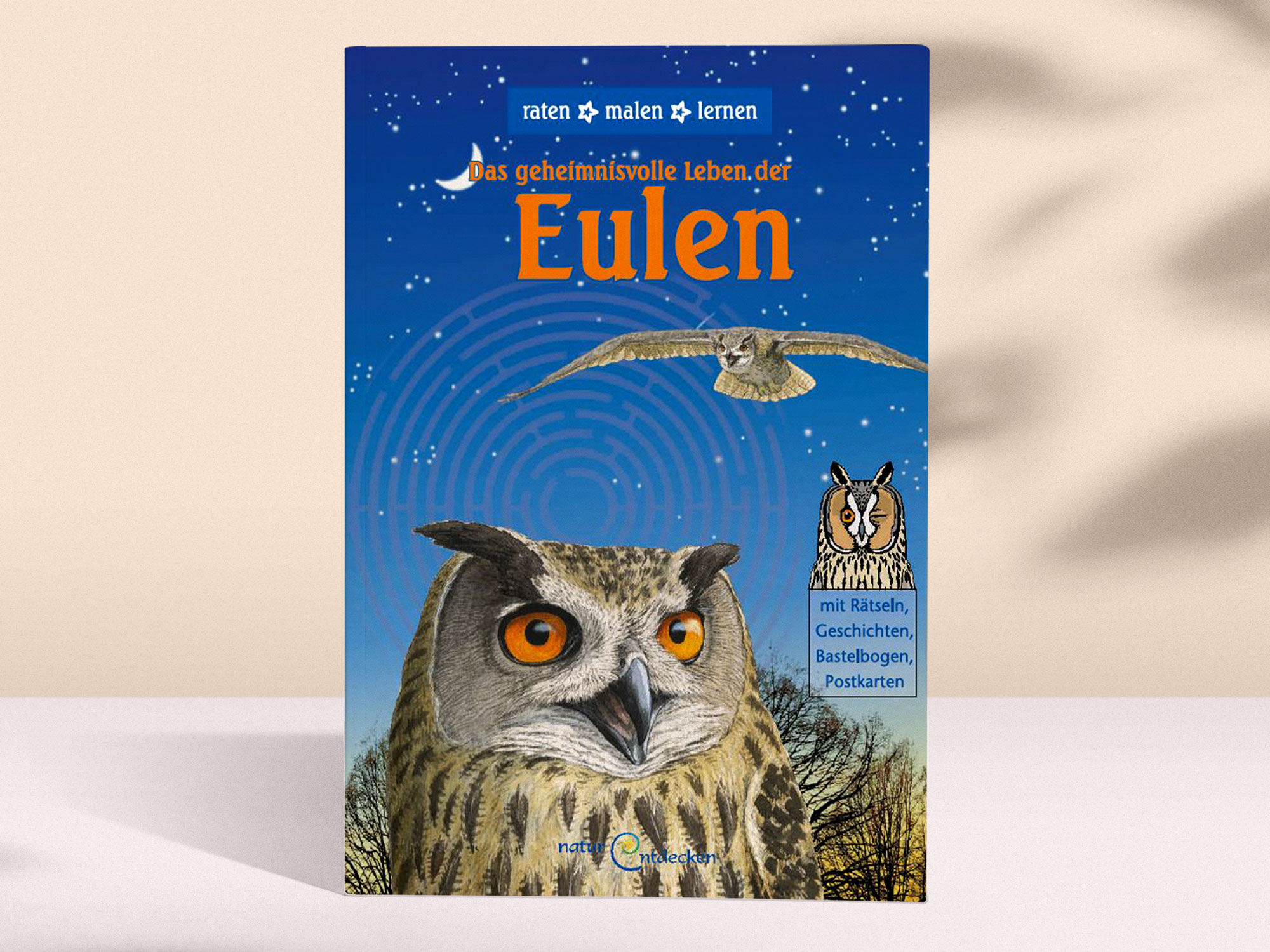

Mitmachheft Geheimnisvolle Eulen

Für Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 12 Jahre ist dieses 36 Seiten starke Heft im Hochformat 21 x 29,7 cm bestens geeignet. Es enthält Geschichten über den Uhu, den König der Nacht, und den Steinkauz, eine Vielzahl spannender Rätsel, Bastelbögen, Postkarten zum Ausmalen, Steckbriefe und Abbildungen aller 13 in Europa heimischen Eulenarten. Begriffserklärungen rund ums Thema Eule und Lesetipps für Eulenfreunde runden das gelungene und in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen entworfene Mitmachheft ab.

Das Heft ist zum Preis von 6,95 Euro inkl. 7% MwSt. zzgl. Versand erhältlich beim Verlag Ulbrich & Papenberg, Marienthaler Str. 17, D-24340 Eckernförde. Klicken Sie bitte hier, wenn Sie probeweise ins Heft schauen möchten. Zu diesem Produkt empfehlen wir Ihnen das nur bei der EGE erhältliche Jugendbuch Wo die Eule schläft. Abenteuer Naturschutz.

Ausblick auf den Deutschen Naturschutztag

Am 24. September 2024 beginnt Deutschlands größter Naturschutzkongress, wie die Veranstalter den 37. Deutschen Naturschutztag ankündigen, der bis zum 28. September 2024 in Saarbrücken stattfindet und unter dem Motto steht „Europa Natürlich Verbunden“. Veranstalter sind der Bundesverband Beruflicher Naturschutz, das Bundesamt für Naturschutz, der Deutsche Naturschutzring und das Saarländische Umweltministerium. Die Veranstaltung böte Anlass und Gelegenheit für eine Bilanz des Naturschutzhandelns, eine die Akteure des Naturschutzes einbeziehende Fehlersuche und eine darauf aufbauende Strategiediskussion. Zu rechnen ist damit eher nicht, müsste dafür doch die Naturschutzpolitik der Regierungen von Bund und Ländern auf den Prüfstand, die für einen Großteil der Versäumnisse und Fehlentwicklungen im Naturschutz verantwortlich ist. Allerdings liegt der Naturschutz seit Jahrzehnten nicht selten in bündnisgrüner Verantwortung, so derzeit in zehn der sechszehn Bundesländern und überdies seit 2021 wie schon 1998 bis 2005 im Bund. Wer von grüner Regierungsverantwortung mehr Naturschutz erwartet als von anderen Parteien, ist möglicherweise enttäuscht. Für die tiefsten Einschnitte in das Naturschutzrecht sind ausgerechnet der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, die Bundesumweltministerin (beide Bündnis90/DieGrünen) und ist vor allem das Grün in der Ampel verantwortlich.

Auf ihr Betreiben hin wurden 2022 die Landschaftsschutzgebiete für Windenergieanlagen geöffnet, die Liste der an diesen Anlagen kollisionsgefährdeten Brutvogelarten auf 15 reduziert, artenschutzbasierte Abstands- und Untersuchungserfordernisse reduziert, die Beweislast umgekehrt, Zumutbarkeitsgrenzen für wirksame Schutzmaßnahmen und der generelle Vorrang der Windenergiewirtschaft vor dem Naturschutz durchgesetzt. Dies war nur ein Vorspiel: Im Anschluss werden Beschleunigungsgebiete für Windenergieanlagen, Solarparks und Stromautobahnen etabliert, in denen Umweltverträglichkeitsprüfungen und artenschutzrechtliche Prüfungen entfallen und allein auf Basis vorliegender aktueller Daten über Natur und Landschaft zu entscheiden ist. Vorgesehen sind im Konfliktfall vereinfachend nach Art und Umfang unbestimmte schadensmindernde Maßnahmen und Zahlungen in geringer Höhe in einen vom Bundesumweltministerium bewirtschafteten Artenschutzfond. Das ist nach dem Geschmack aller im Bundestag vertretenen Parteien von links bis rechts. Allerdings darf man zweifeln, ob andere Parteien mit derselben Chuzpe gegen den Naturschutz angetreten wären. Das Ende dieser Entwicklung ist noch nicht erreicht. Bund und Länder haben sich Ende 2023 auf einen „gemeinsamen Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung“ geeinigt, der eine weitere Entrechtung des Naturschutzes erwarten lässt. Der Naturschutz ist auf der Verliererstraße; sie führt schnurstracks bergab.

Die Grünen haben damit, bis auf wenige Dissidenten in den eigenen Reihen, kein Problem. Die sinkende Zustimmung zu grüner Politik hat eher andere Gründe. Die Grünen können sich ihrer Gefolgsleute und Verbindungen in die großen Umweltverbände hinein weiterhin sicher sein. Katerstimmung und Katzenjammer gibt es nur an der Basis bei den Aktiven, welche mit den Folgen des Abbaus von Schutzvorschriften in Planungs- und Zulassungsverfahren konkret und unmittelbar konfrontiert sind. Das ist eine Minderheit, die Karawane aber zieht weiter – mit 1,5 Millionen Mitgliedern allein in NABU und BUND. Damit verfügen die beiden Verbände über weit mehr Mitglieder als alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien. NABU und BUND sind wie 97 weitere Vereinigungen Mitglieder des Deutschen Naturschutzrings, dem etwa 11 Millionen Menschen zugerechnet werden. Der Deutsche Naturschutzring ist Mitveranstalter des Deutschen Naturschutztages. Dort dürfte sich Unmut über die Naturschutzpolitik von Bund und Ländern kaum artikulieren. Eine rote oder auch nur gelbe Karte zieht dort kaum jemand aus dem Ärmel. Proteste bleiben aus. Alles andere wäre eine Überraschung. Nicht wenige Akteure des Naturschutzes hängen am Tropf staatlicher Finanzierung oder im Schlepptau als alternativlos empfundener Regierungspolitik. Im Naturschutz fehlt es an Unabhängigkeit, Konfliktbereitschaft und Konfliktfähigkeit – und wohl auch an Vernunft und Verantwortung.

Die Frage, warum BUND und NABU so wenig Einfluss auf die Politik haben, stellten sich kürzlich auch Matthias Schreiber und Johanna Romberg in der Zeitung „der Freitag“. Klicken Sie bitte hier, wenn Sie den Beitrag lesen möchten.

Neue Ausgabe von „Nationalpark“ erschienen

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Nationalpark“ richtet den Blick in den deutschen Wald und aufs Waldsterben. Bei Licht besehen ist das Waldsterben vor allem ein Forststerben. Nämlich eine Antwort auf eine auf vielen Waldstandorten fehlgeleitete Forstwirtschaft. Sie hat zu lange den Wald als einen Holzacker betrachtet, auf dem nun nach einer Abfolge trockener Sommer der vom Witterungsverlauf begünstigte Borkenkäfer vorzugsweise der Fichte den Garaus macht. Die öffentliche und veröffentlichte Meinung hingegen sieht darin vor allem den Klimawandel am Werk. Der Beitrag von Martin Flade und Susanne Winter veranschaulicht, wie sehr der Anbau nicht standortheimischer Waldbäume das Wasser im Wald verknappt. Ob es aber, so die These eines anderen Beitrages im Heft, sinnvoll ist, Baumarten aus anderen Herkunftsgebieten gleichsam einem erwarteten Klimawandel vorauseilend in den deutschen Wald zu holen, darf man infrage stellen. Eine Vielzahl weiterer Beiträge widmet sich aktuellen Naturschutzthemen: so dem Schutz der Zauneidechse, den Zugvogeltagen im Wattenmeer, der Situation der Bergwiesen im Harz, dem Rewilding als einem Weg für ein Comeback der Natur. Bemerkenswert ist aber auch der Beitrag über den Landschaftsmaler Caspar David Friedrich, eine Reportage aus den Dolomiten und der Reisebericht aus dem Tal des Río Tajo in Spanien. Außerdem in diesem Heft und hier als Leseprobe der Beitrag von Wilhelm Breuer: Metamorphosen – Von Drachen, Raupen und dem Wandel auf dem Lande.

Die Zeitschrift „Nationalpark“ berichtet auf 46 Seiten viermal jährlich über die Entwicklung deutscher Nationalparke, große Schutzgebiete und aus dem Naturschutz. Die Zeitschrift leistet sich, was in der deutschen Zeitschriftenlandschaft eine Ausnahme ist: einen unabhängigen, kritischen und fundierten Blick auf die Sache des Naturschutzes. Die EGE empfiehlt diese Zeitschrift mit den Worten, die der Journalist Horst Stern für sie gefunden hat: „Besser kann man Papier aus dem Holz der Bäume nicht nutzen“. Vielleicht möchten Sie der Zeitschrift zu ihrem 50sten Geburtstag mit dem Abschluss eines Abonnements gratulieren, dass sie dieses Versprechen bis heute eingelöst hat, wenngleich die Zeitschrift seit langer Zeit auf Recyclingpapier gedruckt ist. Zur aktuellen Ausgabe gelangen Sie hier.

Die grüne Reform des Bundeswaldgesetzes

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen einschließlich der Biodiversität könnte in vorbildlicher Weise in den Staatsforstbetrieben und im Körperschaftswald erreicht werden. Im Privatwald erfordert der Naturschutz als Untergrenze eine normativ konkretisierte „gute forstliche Praxis“. Beides ist weder im Waldrecht noch im Naturschutzrecht hinreichend gewährleistet. Selbst im Staatswald ist die Forstgesetzgebung im Bereich der Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität des Waldes unzureichend. Die Bewirtschaftung in Natura 2000 Wäldern erfolgt derzeit überwiegend nicht gemeinschaftsrechtskonform. Für den Privatwald ist zwar teilweise geregelt, dass die Erhaltung der Waldökosysteme als Lebensraum einer artenreichen Pflanzen- und Tierwelt „Kennzeichen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft“ ist. Die Bestandsaufnahme ergibt jedoch, dass es bis auf wenige Ausnahmen an einer Vollzugsfähigkeit dieser Zielsetzungen fehlt. Der Privatwaldeigentümer genießt den Grundrechtsschutz aus Art. 14 des Grundgesetzes. Eigentum hat aber zugleich eine Gemeinwohlfunktion; es „verpflichtet“ auch. Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums ist für den Privatwald als Ökologiepflichtigkeit anzusehen. Das verlangt vollzugstaugliche gesetzliche Betreiberpflichten.

Die vorstehenden Mängel im deutschen Wald- und Naturschutzrecht hat der 14. Deutsche Naturschutzrechtstag (DNRT) 2021 identifiziert und den Bundesgesetzgeber aufgefordert, die Defizite zu beheben. Eine Dokumentation dieses DNRT finden Sie hier. Die 2021 ins Amt gekommene Ampelkoalition war angetreten, das Bundeswaldgesetz in diesem Sinne zu verbessern. Vor Monaten waren nach verschiedenen Leaks Überlegungen der Bundesregierung für eine Reform des Bundeswaldgesetzes bekanntgeworden, die allerdings wenig Anlass für Optimismus boten. Am 19. August 2024 ist ein neuer Referentenentwurf für das Bundeswaldgesetz in die Ressortabstimmung gegangen. Im Vergleich zu vorherigen Ansätzen soll sich darin einiges getan haben. Aber auch zum Besseren?

Von einer umfassenden Neufassung des aus dem Jahr 1975 stammenden Gesetzes ist keine Rede mehr. Ursprüngliche Pläne für die Festlegung von Straftatbeständen und ihnen entsprechenden Sanktionen sollen gänzlich entfallen. Einschränkungen des Holzeinschlages sind nur für bestimmte Fälle vorgesehen und sollen mit einer Kompensation für den betroffenen Waldbesitzer einhergehen. Zwar soll es ein Kahlschlagverbot ab einem Hektar geben, für eine Ausnahme aber die Zustimmung der lokalen Forstbehörde genügen. War in früheren Entwürfen noch „ein weit überwiegender Anteil“, dann nur noch „ein überwiegender Anteil standortheimischer Baumarten“ für Aufforstungen verlangt, soll nun jede zum Standort passende Baumart gepflanzt werden können. Der WWF beklagt, das antiquierte Gesetz solle nur „mager aufgehübscht“ und „etwas entstaubt“ werden. Der DNR spricht von einem „enttäuschenden und stark verwässerten Entwurf. Die Reform des Bundeswaldgesetzes fällt in die Ressortverantwortung des bündnisgrünen Bundesforstministers Cem Özdemir.

Schöpfungsverantwortung

Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland besitzen mehr als eine halbe Million Hektar landwirtschaftliche Fläche. Die Landfläche der 16 deutschen Nationalparke ist weniger als halb so groß. Hinzu kommen 150.000 Hektar Wald in Kirchenbesitz. Diese Waldfläche ist dreimal größer als die Wald-Nationalparke Harz und Bayerischer Wald zusammengenommen. Die Vertreter der Kirchen betonen die Verantwortung der Christen für die Erhaltung der Schöpfung. An entsprechenden Verlautbarungen ist kein Mangel. Allerdings sollte es nicht bei einem theoretischen Bekenntnis bleiben, sondern der Glaube an den Schöpfer des Himmels und der Erde zu praktischen Konsequenzen im Umgang mit dem eigenen Grund und Boden führen und wo möglich zu mehr Naturschutz. Das ist leichter gesagt als getan.

Pars pro toto: Die Emsmarsch im ostfriesischen Landkreis Leer soll Landschaftsschutzgebiet werden. In ihm soll geschützt werden, was nach dem Naturschutzrecht der Europäischen Union seit 45 Jahren längst bestens geschützt sein sollte: Das Grünland und die dort brütenden Wiesenvögel. Die Wiesenvögel sind in diesem Gebiet aber immer seltener geworden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: eine zu intensive und unzureichend an die Bedürfnisse der Wiesenvögel wie Kiebitz, Bekassine, Uferschnepfe und Rotschenkel angepasste landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Doch nun muss der Landkreis handeln, den Rückgang stoppen und den Trend umkehren. Das erfordert Auflagen bei der Grünlandbewirtschaftung. Gegen Auflagen indessen protestieren Landwirte. Und nicht nur sie, sondern auch die Vertreter der örtlichen evangelisch-reformierten Kirchengemeinden, die im geplanten Schutzgebiet Flächeneigentümer sind. In der Emder Zeitung vom 7. August 2024 kommen die Kirchenvertreter und ihre Gründe zu Wort: „Wir haben sie (die Flächen) verpachtet und müssen mit Wert- und Einkommensverlusten rechnen.“

Dass sich diese Haltung künftig grundlegend ändern könnte, ist eher unwahrscheinlich. Naturschutzauflagen – staatliche wie kirchliche – sind dem Pachtzins abträglich. Die beiden großen Kirchen bereiten sich angesichts des Mitgliederschwunds auf die in naher Zukunft massiv sinkenden Kirchensteuereinnahmen vor. Man wird dann – wie eigentlich seit jeher – an die meistbietenden Interessenten verpachten.

Späte Steinkäuze

Ein Nistkasten für Steinkäuze hängt an diesem Standort schon seit dem Jahr 2010. Und ein zweiter seit 2022. Aber erst 2022 kam es hier zu einer Steinkauzbrut, dann aber auch 2023 und 2024. Warum es so viele Jahre gedauert hat, bis die Käuze sich hier angesiedelt haben, ist schwer zu sagen. Das Umfeld der Nistkästen – eine Burg mit alten Bäumen und Grünland – bietet alles, was Steinkäuze zum Leben brauchen.

Am 10. August 2024 beringten Doris Siehoff und Ulli Bergrath in diesem Revier drei gut genährte Steinkäuze (im Bild). Zu dem Zeitpunkt waren die drei etwa 25 Tage alt. Demnach sind sie Mitte Juli geschlüpft. Das ist ein vergleichsweise später Schlupftermin; der späteste Schlupftermin von Steinkäuzen, den Doris Siehoff in den letzten zehn Jahren im Kreis Düren festgestellt hat. Möge den Steinkäuzen am Ort ein langes Leben vergönnt sein. Vielleicht kann das Revier dazu beitragen. Die Burg ist eine Seniorenresidenz.

Grüne Politik auf dem Lande

Wer im Naturschutz – sei es beruflich, amtlich oder ehrenamtlich – tätig ist, wird von Zeitgenossen gerne „den Grünen“ zugerechnet. In einem übertragenen, aber bisweilen auch in einem parteipolitischen Sinne. Dabei sind gewiss nicht alle Naturschützer Mitglieder von Bündnis90/DieGrünen, möglicherweise nicht einmal mehrheitlich grüne Stamm-, Gelegenheits- oder Verlegensheitswähler. Immerhin sind es gerade Naturschützer, die sich über die Naturschutzpolitik der Grünen enttäuscht bis entsetzt von dieser Partei abwenden. Nicht wenige im Naturschutz dürften sich als parteipolitisch heimatlos bezeichnen. Die aktuellen Zustimmungswerte für die Grünen liegen im Bund nur noch bei 10,5 Prozent (INSA 13.08.2024) und in den ostdeutschen Bundesländern teils so deutlich darunter, dass die Grünen dort um den Wiedereinzug in die Landtage bangen.

Zu diesem Akzeptanzverlust dürften konventionell wirtschaftende Landwirte und Landwirtinnen am wenigsten beigetragen haben, haben sie doch seitjeher kaum Hoffnungen in Bündnis90/Die Grünen gesetzt. Wer sich auf dem Land und unter Landwirten bewegt, beobachtet aber eine wachsende Aversion gegen „grüne“ Politik und mitunter gegen alles Grüne – und womöglich auch gegen Naturschützer, die der Einfachheit halber, aber zu Unrecht „den Grünen“ zugerechnet werden. Das könnte erklären, warum mancherorts Eulenschützern mit oder ohne Begründung, aber mit harschen Worten der harmlose Blick in einen Steinkauz- oder Schleiereulenkasten verwehrt wird. Vielleicht sind das nur Einzelfälle. Zu denken geben sie trotzdem – den Naturschützern und vielleicht auch den Bündnisgrünen.

Mr. Uhu beim SWR-Fernsehen

Am 13. August 2024 war Stefan Brücher von der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e. V. als „Mr. Uhu“ zu Gast in dem nachmittäglichen Service- und Ratgebermagazin „Kaffee oder Tee“ beim SWR-Fernsehen im Studio Baden-Baden. Die Sendung finden Sie auch in der ARD-Mediathek und das Gespräch mit ihm ab Minute 01:30:52.

Gedanken an Reiner Schopf

Reiner Schopf ist tot. Er starb am 8. August 2024 im Alter von 86 Jahren. Schopf, Jahrgang 1938, war nach Gärtnerlehre und vierjährigem Dienst in der Bundesmarine von 1973 bis 2003 der Vogelwart der Insel Memmert südwestlich der ostfriesischen Insel Juist. Dort sorgte er für ein Ende vermeintlicher Privilegien Juister Wassersportler, Angler und Jäger und für einen ganzjährigen Schutz der Seevögel. Nach dem Ausscheiden aus dem Dienst blieb Schopf ein ebenso unbestechlicher wie unbequemer Beobachter, Analyst und Mahner des Naturschutzes. Wie kaum ein anderer beklagte er die Kommerzialisierung des Wattenmeeres als Kapital und Kulisse der Tourismuswirtschaft und die damit verbundenen Folgen für die Welt der Strand-, Wasser- und Seevögel. Ob man sich im Weltnaturerbe Wattenmeer zu einer Würdigung des streitbaren Vogelschützers entscheiden wird, bleibt abzuwarten.

Im deutschen Nachrichtenportal T-Online gab es einen Tag vor Schopfs Tod einen gleichsam vorgezogenen Nachruf auf die vor hundert Jahren zum Naturschutzgebiet erklärte Insel des Vogelwarts: Memmert sei „dem Untergang geweiht“. Wegen des steigenden Meeresspiegels habe das Eiland „keine Chance auf Rettung“. In 75 Jahren werde von Memmert nichts mehr zu sehen sein.

Schopf war für einen solchen Alarmismus unempfänglich. Schopf wusste, dass der Meeresspiegel der südlichen Nordsee nicht erst seit heute und gestern, sondern seit 12.000 Jahren steigt; derzeit pegelmessungsbasiert um mäßige 1,7 mm im Jahr. Dünenabbrüche und Anlandungen gehören zur Dynamik des Wattenmeeres. Das ist auf Memmert und der benachbarten Sandbank namens Kachelotplate eindrücklich zu beobachten. Einige Juister Geschäftsleute fantasierten bereits von schicken Restaurants, Edelboutiquen, Discos und Nachtclubs auf der auf Memmert zu wachsenden Kachelotplate. Memmert und Kachelotplate sind Teil des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Dazu zählt auch die Reihe der sieben ostfriesischen Inseln. Sie aber werden wie die Küste mit einem gewaltigen Aufwand an Technik, Material, Gerät und Kosten gesichert.

Der Bericht über den „unaufhaltsamen Untergang“ Memmerts enthält noch weitere Besonderheiten: Ein Inselbauwerk aus den 1930er Jahren verortet der Bericht in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Das dazugehörige Foto wurde unter Verletzung des Urheberrechts verwandt. Der im Bericht zitierte vermeintlich derzeitige Direktor der niedersächsischen Küstenschutzbehörde ist seit 2016 im Ruhestand. Auf manche Art Berichterstattung lässt sich verzichten. Reiner Schopf hingegen wird schon jetzt schmerzlich vermisst.

Naturschutz im Abseits

Die Bundesregierung arbeitet an der Einführung einer probabilistischen Methode zur Berechnung der Kollisionswahrscheinlichkeit von Fledermäusen und Vögeln an Windenergieanlagen. Von der Konzeption einer solchen Methode könnte der Schutz der an Windenergieanlagen kollisionsgefährdeten Arten abhängen. Andere artenschutzrelevante Bedingungen für die Zulassung von Windenergieanlagen hat der Bundesgesetzgeber bereits vor zwei Jahren systematisch eingeschränkt. Kritiker befürchten, dass die Ausgestaltung der probabilistischen Methode für die Windenergiewirtschaft zu ungerechtfertigt günstigen Ergebnissen führen und der Artenschutz noch mehr an Boden verlieren könnte.

In einer Unterarbeitsgruppe der Umweltministerkonferenz mit Beteiligung von Behörden und Windenergiewirtschaft laufen dem Vernehmen nach bereits seit Juli Gespräche, die bis Ende November 2024 fortgesetzt werden und die Einführung der Methode vorbereiten sollen. Die deutschen Vogelschutzwarten sind an der Erarbeitung der probabilistischen Methode bezeichnender Weise nicht beteiligt. Das ist für Insider keine Überraschung. Die Bundesministerien für Wirtschaft und Naturschutz waren schon bei Regierungsantritt an der Expertise des wissenschaftlichen Vogelschutzes nicht sonderlich interessiert. Die Forderung, „hört auf die Wissenschaft!“, gilt nicht für den Naturschutz und schon gar nicht, wenn dabei ein Schatten auf die Transformationsprojekte der Bundesregierung fallen könnte.

Dem Vernehmen nach ist dem NABU Deutschland regierungsseitig Gelegenheit geboten worden, an den Gesprächen der Arbeitsgruppe teilzunehmen. Allerdings heißt es, der NABU habe eine Teilnahme „aus Kapazitätsgründen“ abgelehnt. Das erstaunt insoweit, weil der NABU-Bundesverband 350 hauptamtliche Mitarbeiter beschäftigt und sich sein Jahresumsatz auf 77 Millionen Euro beläuft. Vielleicht vertraut der NABU darauf, dass Bundesregierung und Windenergiewirtschaft dem Naturschutz gewogen sind und es der Mitwirkung des NABU gar nicht bedarf. Dabei sollte man inzwischen auch in den großen Umweltverbänden verstanden haben, dass die Bündnisgrünen wie andere Parteien keine natürlichen Verbündeten des Natur- oder Vogelschutzes sind und daraus die richtigen Schlüsse ziehen.

War Seeadler im Weg? Polizei ermittelt

Ende Juni/Anfang Juli 2024 wurde in einem Wald im niedersächsischen Landkreis Gifhorn ein Baum gefällt. Das kommt vor und ist nicht schon zu beanstanden. Im Baum befand sich allerdings, auch für einen Unkundigen leicht erkennbar, ein Seeadlernest und darin ein noch nicht flügger Jungvogel. Der Jungvogel kam bei der Aktion offenkundig so schwer zu Schaden, dass er nicht mehr zu retten war und eingeschläfert werden musste. Dass die Fällung im Zusammenhang mit einem Windparkprojekt steht, kann die Polizei nicht ausschließen. Sie sucht nun in dem eingeleiteten Strafverfahren nach Zeugen wegen des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz.

In dem betreffenden Gemeindegebiet war die Planung von Windenergieanlagen 2016 an der Anwesenheit von Seeadlern gescheitert. Sollte mit der Fällung der Weg für Windenergieanlagen freigemacht werden, hätte es einer solchen Straftat gar nicht bedurft. Der Bundesgesetzgeber hat nämlich vor zwei Jahren auf Betreiben der bündnisgrünen Bundesminister für Wirtschaft und Naturschutz das Artenschutzrecht so radikal verändert, dass die Existenz eines Seeadlers oder jedes anderen an Windenergieanlagen stark kollisionsgefährdeten Vogels kein Zulassungshindernis für solche Anlagen mehr darstellt. Die Bundesregierung sollte insofern ihre „Erfolge“ besser kommunizieren, damit auch dem letzten in diesem Land klar wird, dass beim Ausbau der Windenergiewirtschaft Artenschutz kein sonderlich gewichtiger Belang mehr ist, sich jedenfalls zur Überwindung dieses Belanges Straftaten erübrigen. Bisher (Stand 09.08.2023) sind in Deutschland 269 Seeadler als Kollisionsopfer an Windenergieanlagen registriert worden.

Leuchttürme abseits der Küste

Der Ort, an dem sich die nachstehende Begebenheit zugetragen hat, liegt am Rande der Eifel, selbstredend einige hundert Kilometer fern der Küsten und Meere. Und doch gibt es am Ort einen Leuchtturm. Genau genommen sogar zwei. Das erfährt Doris Siehoff, die in diesem Teil der Kölner Bucht für die EGE Steinkäuze schützt. Bei ihr meldet sich die Besitzerin des örtlichen Reiterhofs mit den Worten: „Käuzchen sitzt im Leuchtturm“. Doris Siehoff, die in der Gegend jeden Kauzenwinkel kennt, aber von keinem Leuchtturm weiß, braucht etwas Zeit, um die Hintergründe des Notrufs aufzuklären: Die beiden Leuchttürme sind Schifffahrtszeichen nachgebildete Rohre; sie begrenzen ein Hindernis, das die Pferde im Turnier zu überwinden angehalten sind. Der Kauz säße in einem der oben offenen Türme und finde nicht mehr heraus. Der Kauz muss unfreiwillig hineingeraten sein oder sie als Tagesversteck missdeutet haben, vermutet Doris Siehoff und rät der Dame, den Kauz zu befreien. Dieser würde dann gewiss sofort wegfliegen. Vermutlich handele es sich um einen schon flugfähigen jungen Kauz, der vor sechs Wochen zusammen mit drei Geschwistern auf dem Reiterhof beringt worden sei.

Eine Zeit später meldet sich die Anruferin erneut: Sie habe beide Türme umgelegt. In dem einen Rohr hätten zwei Käuze gesessen. Nachdem sie das Rohr umgelegt habe, sei ein Kauz unverzüglich davongeflogen, der andere etwas zögerlich erst nach Ermunterung. Auch im zweiten Leuchtturm habe sich ein – allerdings toter – Kauz befunden. Am Fuß des Leuchtturms mit den noch lebenden Käuzen hatte sich zuvor der Hund der Dame grabend zu schaffen gemacht. Letztendlich verdanken die beiden Käuze ihm ihre Rettung. Die Leuchttürme sind inzwischen entfernt, damit sie Käuzen nicht erneut zum Gefängnis oder Grab werden können. Ob der tote (vermutlich verhungerte) Kauz auf hoher See bestattet wurde, ist nicht bekannt.

AG-Eulentagung 2024 im Land Brandenburg

Bis zur 39. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen e. V. (AG Eulen) am 15.-17. November 2024 ist es noch eine Weile hin. Die Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen (EGE) weist aber gerne schon jetzt auf diese Veranstaltung hin. Die Tagung findet in D-14554 Seddiner See in Brandenburg statt. Die Veranstaltung befasst sich u. a. mit der Ökologie des Uhus in Thüringen, dem Schutz und der Gefährdung des Rauhfußkauzes in Deutschland und der Bestandsentwicklung des Steinkauzes im Land Brandenburg. Das Tagungsprogramm und die Anmeldeinformation finden Sie auf der Website der AG Eulen.

Späte Uhubrut an der Ahr

Das Ahrtal ist für ausgezeichnete Spätburgunderweine bekannt, bei Stefan Brücher aber auch für späte Uhubruten. So legte dort im letzten Jahr Webcam-Uhu Lotte erst am 16. April ein erstes Ei. Anzeichen, dass es sich um ein Nachgelege hätte handeln können, gab es nicht. Und in diesem Jahr, genau gesagt am 17. Juni 2024, traf Stefan Brücher an der Ahr erneut auf eine spät begonnene Brut. Dieses Mal 60 Kilometer ahraufwärts. Im Nest befanden sich zwei junge Uhus. Dem Entwicklungsstand zufolge war der eine 27, der andere 19 Tage alt. Ein großer Altersunterschied also und ausweislich des Belegfotos ein beträchtlicher Größenunterschied. Daraus errechnet sich der 15. April 2024 als Brutbeginn.

Stefan Brücher hat das seltsame Geschwisterpaar beringt und ihre Daten in die Statistik der Bruten der Eifeluhus eingefügt, die lückenlose Daten aus mehr als 40 Jahren umfasst. Stefan Brücher war im März bei der Montage eines Schleiereulenkastens verunglückt und in der diesjährigen Uhu-Saison verletzungsbedingt nur eingeschränkt einsatzfähig. Dennoch gelang es dank unterstützender Ornithologen, das Uhumonitoring in der Eifel auch in diesem Jahr durchzuführen, auch wenn an den meisten Brutplätzen eine Beringung nicht möglich war. 55 Uhus hat Stefan Brücher dennoch beringen können. Dazu gehören auch die beiden späten Uhus von der Ahr. Ihre Eltern haben, fast scheint es so, auf Stefan Brüchers Genesung gewartet.

Sieben auf einen Streich

In wie viele Steinkauzröhren Doris Siehoff in den letzten 20 Jahren wohl schon geschaut hat? Es müssen viele Hundert gewesen sein. „Aber in all den Jahren entdeckte ich darin erst ein einziges Mal eine Brut mit sieben jungen Steinkäuzen. Das war 2019, aber einer der Käuze war arg mager“, sagt die Steinkauzschützerin aus dem Kreis Düren. Nun, 2024, ist das Glück vollkommen. Ein weiteres Mal trifft Doris Siehoff auf sieben Käuze (im Bild oben). Dieses Mal an einem anderen Brutplatz im Kreis Düren, aber alle sieben Jungvögel sind gut genährt. Dabei ist die Situation in diesem Revier derzeit keineswegs ideal. Im Gegenteil. Die Röhre hängt in einer Eiche unter einer Hochspannungsleitung nahe einer Kreisstraße (Bild unten).

Das Kasteninnere ist mehr nass als feucht. Und weit und breit steht nur meterhohes nasses Gras. Was die Altvögel hier an Nahrung für die Jungen fangen? Weiß der Himmel; vermutlich sind es Regenwürmer. Das würde auch das feuchte Milieu im Inneren der Röhre erklären. Doris Siehoff hofft auf ein Wetter zum Heumachen. Die Käuze brauchen jetzt kurzrasiges Grünland für die Jagd auf Mäuse, um sieben Jungvögel sattzubekommen.

Beiträge von 2006 bis 2021

Nachrichtenarchiv

Wir freuen uns, dass wir auch ein Nachrichtenarchiv auf unserer Website haben, in dem Sie ältere Beiträge finden können. Das Archiv bietet Ihnen die Möglichkeit, vergangene Artikel jederzeit zu lesen und es umfasst alle Artikel, die von 2006 bis 2021 auf unserer „alten“ Website veröffentlicht wurden.